ブログ

「鍼灸」の読み方は「しんきゅう」それとも「はりきゅう」?勝手にランキング

おはようございます!

鍼灸なかむらです!

と言うとおり

当院の屋号は「鍼灸なかむら」。

さて、この屋号、何と読むでしょうか?

答えは

はりきゅうなかむら

です。

来院されているかたは知っていたよという人も多いと思いますが

「えー?!そうだったの?」

そんなかたも実はたくさんいらっしゃるかも。

シンキュウナカムラ

ではないんです、実は。

いや

本当はどっちでも良い。

両方とも間違いではありません。

言語としても、どちらの読み方もします。

保健所や税務署などへの届出書類には一つの呼び方しか登録できないため「はりきゅうなかむら」とフリガナをふった。

というだけのことなんです。

「はりきゅう」というのは訓読みです。

日本人が漢字の持つ意味に合う日本語を当てがった読み方が訓読みです。

音を重視する音読み、意味を重視する訓読み、と日本での漢字読みには2つの読み方があります。

中国では、鍼は「zhen」、灸は「jiu」と読みます。*システムの都合で符号は省いています。

中国由来の漢字や鍼灸という言葉の成り立ちから考えれば音読みの「シンキュウ」の方が本来の形に近いかもしれません。

日本では鍼を行う免許を「はり師免許」、灸を行う免許を「きゆう師免許」と言うので、私は「はりきゅうなかむら」で登記しました。

ちなみに、鍼や灸を使った熟語には次のようなものもあります。

鍼灸 シンキュウ(はりきゅう、はりやいと)

鍼石 シンセキ

鍼艾 シンガイ(はりもぐさ)

鍼薬 シンヤク

鍼砭 シンヘン

灸刺 キュウシ

で、結果としては

鍼灸については、昔から「シンキュウ」とも「はりきゅう」とも読まれており、どちらでも良いということになります。

さて、改めてウチがどう呼ばれているか。

以下は、私の記憶頼りの当院の呼ばれ方ランキングです。

[呼ばれ方ランキング]

1位 なかむらさん

2位 しんきゅうなかむらさん

3位 はりきゅうなかむらさん

4位 はりなかさん

だいたいの記憶と言いますか印象ですが、こんな感じです。

なんと、と言うかわかってはいたんですが

届出屋号がほぼ最下位という結果。

しかも1位は「シンキュウ」でも「はりきゅう」でもないという。

8割くらいのかたは「なかむらさん」

1位の「なかむらさん」というのは、もちろん私の名字。

来院される方は屋号でなく名前で呼びますからね。

ご紹介で来院される方が多いからかもしれません。

「しんきゅうなかむらさん」とか「はりきゅうなかむらさん」とか呼ばれるのは、ほとんど業者さんです。

あ、4位の「はりなかさん」は、ごくわずか。

たぶん1%未満です。

よく気づいたなと感心しますが、当院のホームページのドメインであるharinaka.comを見てそう言われています。

本名の「はりきゅうなかむら」はと言うと、まぁ、かなり少ないです。

「シンキュウナカムラ」と呼ばれることが1割強という印象で、「はりきゅうなかむら」は数%かなと思います。

ここから考えると、世間一般では鍼灸と書いてあった場合は「シンキュウ」と呼ぶことが多いのかもしれません。

鍼灸師と書いてあれば、だいたい「シンキュウシ」と呼ばれますし、鍼灸院は「シンキュウイン」と読むことが多いように思います。

逆に「鍼」を「はり」とすぐに置き換える方は少ない印象です。

すぐ分かるのは過去に鍼灸院にかかったことがある方でしょう。

まぁ、鍼灸なんて普段は全く使わない漢字ですし、一生知らなくても全く困りませんし学校のテストにもまず出ません。

鍼灸師ですらどっちでも良いと思っている人が多いのではないかなと思います。

ちなみに、「はり」には「針」と「鍼」がありますよね。

この違いについては引用を。

しかし、①針は鍼と同義である。②針は旧来から鍼の俗字として用いられ、古典では区別されていない。…とくに唐代以降は一般に混用されていたようである。(1)

(1)小曽戸洋,天野陽介.“はじめに”.鍼灸の歴史-悠久の東洋医術.株式会社大修館書店,2015.

ということらしいです。

鍼と針についてもどっちでもOK!

というわけで、当院の呼び名は好きに呼んでいただければ良いです!

今日も一日頑張ります!

-追記-

この記事を書いたあと

改めて、「鍼灸」と書いてあったらどう読みますか?とご来院されているかたに聞いてみました。

1位 シンキュウ

2位 はりきゅう

でした。

やっぱりと言うか予想通りな結果でした。

シンキュウナカムラって登録しておけば良かったかも。

読み応え

私が学生時代から勉強させてもらっている鍼灸の研究会があります。

先日、その会に所属している大ベテランの先生が先生の集大成とも言える書籍を出版されたのですが、それがまた読み応えのある本なんです。

私はそんな本が好きです。

簡単に読める本が嫌いなのではなく、噛むほどに味が出るようなカチコチのスルメのような本が特に好きなんですよね。

そもそも鍼灸に興味を持ったのも

「なぜ鍼灸が効くのかさっぱり分からない」

「鍼灸の本を読んでみても人によって書いてあることが違う」

「鍼灸師の話を聞いても言うことが様々」

「そもそも東洋医学って難解すぎる」

「なぜ鍼とか灸で治るのか意味不明(だって針金と草でしょ?)」

「なぜ今さらヨモギ(お灸)なのか」

「ワケわからないのに効くのはなぜか」

そんな鍼灸に対する期待感と不信感と不思議さがごちゃ混ぜになっているような気持ち。

でも効いたという自分の実体験。

それが鍼灸に興味を持った始まりでした。

私は研究者になれるほど勤勉ではありませんし、ちゃんとした文章が書けるほどの才もありません。

せいぜい思いついたことをブログに書くくらいのことしかできません。

最近は調べものをする時はパソコンやスマホを使うことが増えました。

早いし便利ですからね。

1人で広く調べる時は重宝です。

ですが、何かを深く、、、って時はやっぱり紙なのかなーと思います。

電子書籍も読みます。

たまに。

医学書って大判のものが多くて置き場に困りますから電子書籍の良さも分かります。

先日かなり整理しましたが、鍼灸院の本棚にはまだ200冊以上詰め込んでます。

自宅に増え続ける本を詰め込んだダンボール箱も家族からクレームがきてます(汗)

ロフトが壊れるんじゃないかと心配でもある(笑)

なので電子書籍は有難いですし、古い文献は電子化(デジタル画像)されたものしか手に入れられないものもありますからね。

特に、古い文献のデジタル化はお金も手間もかかる大変な作業だと思います。

そんな恩恵を簡単に受け取れるのは有難いことです。

昔なら、所蔵されている方にお願いして見せてもらったり、古本屋さんを回って足で探し出すしかなかったわけですから。

でも、、、

電子書籍はなかなか頭に入ってこないというか、腑に落ちないというか、なんとなく遠目から眺めているような、、、

そんな気分にもなります。

同じ文字なのに何故でしょうね。

私が電子書籍に慣れてないからなのか、また別の要素があるのか。

単に私がアホなのか。

だから、電子書籍も[ここは!]という部分は紙に出力してます。

ちなみに、私の持っている本はどれも書き込みだらけで、著者の方には申し訳ないほどの状態です。。。

鍼灸とかどうとかでなく、人は一生勉強だと思っています。

学ぶ喜び、そこから何かを得る喜びってありますからね。

小中高校時代の先生が今の私の思いを聞いたら絶句するかも(笑)

今日も一日頑張ります!

引っ越してません(笑)

おはようございます。

昨夜、何となく寒く感じたのは私だけでしょうか。

昨日はいろいろたまっていた事務仕事をやっていたので運動不足の感が否めません。

仕事ではずーっと動いている毎日なので、パソコンの前で動かないと施術の何倍も疲れます。

いつもより寒く感じたのもそういう影響あってのことかなーとか思いつつ。

冗談抜きで、パソコン仕事が専門の方を尊敬します。

さて、タイトルの件ですが、、、

誤解が生じているようなので記事にしておこうと。

「鍼灸なかむらが引っ越した!?」

との誤解が生じているようで(汗)

改めて

当院の住所はずっと変わっていません!

ホームページ、Facebookなどの登録住所に変更があったのは、少しマップの調整していたからです。

〇丁目以下の表記を半角から全角にしたり、1-46-11から1丁目46-11に変えてみたりしていたんです。

というのも、マップのルート検索がどうしてもうまくいかないから。

屋号である「鍼灸なかむら」で検索するとちゃんと地図上に正しい位置で表示されます。

でもね~

ルート検索すると(例えば、川崎駅→鍼灸なかむら)、ゴールは当院の裏手になってしまうんですよね~

マップに登録してから5年。

ほぼ諦めていましたが、、、

5年経ったし何か変わるのではないかと期待して住所をチョコチョコ変更してみたんです。

もちろん運営側の担当者にも対応策を聞きましたし、とても親切に教えてくださいました。

対応策を3つ、4つ教えていただき、それを試してみました。

しかし、結果、変わらない(笑)

まぁ、何らかの理由でマップ側で自動的に判断してそうなっているわけなので、完璧にいかなくても仕方ないのかもしれません。

ルート検索は私自身日常的に使いますし、助けられている方が圧倒的に多いです。

多少のことは、、、というところでしょうか。

実際にルート検索をもとにご来院される方にとっては笑えないんですけどね。

ただ、当院は市電通りという名前が通っている通り沿いにあるので、最終的に間違えてしまう方がいらっしゃらないのが救いです。

いつか修正されるんだろうか。。。

また日を改めて、というか年を改めてというか、チャレンジしてみようと思います。

ということで、鍼灸なかむらは昔も今も同じ地で日々精進しております。

2年前に捻挫したとこがずっと痛い(鍼灸治療)

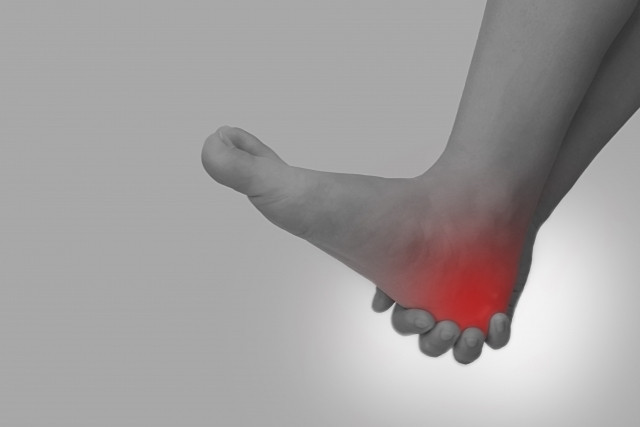

足首の捻挫(足関節靭帯損傷)って日常でもよくある怪我ですが、治り方は怪我の度合いによっていろいろです。

また、回復スピードは怪我の度合いとは別に個人としての差もあります。

本当に軽い捻挫なら翌日には走れます。

そこまででなくても、ほとんどは数週間で日常に困らない程度に回復します。

まれに数ヶ月経過しても強い痛みが残っている場合もあります。

数ヶ月も痛みが続くような場合は1つの靭帯だけでなく同時に複数の靭帯や軟骨などが損傷を受けているケースもありますし、スポーツや日常生活の状況によって痛みを長引かせてしまうことがあります。

今回はそんなふうに痛みが長引いていたケースでした。

実は私の知人ですが、2年近く前に捻挫をしたらしい(当時はちゃんと整形外科にかかったとのこと)のですが、そのうち行かなくなってしまった。

で、今もまだ痛いとのこと。

さすがに

「それなら早く連絡しなよ~」

と私も言いました。

まぁ、当院がある川崎まで電車で来ても1時間半くらいかかるところに住んでますからね。

生活には困らない痛みのため我慢していたようです。

で、みてみると

【足首か異常に硬い!】

【足が氷のように冷たい!】

でもって

【足首まわりの色が悪い!】

冷たいのは怪我より前からのようですが、、、

足首が硬くなってしまったり色が悪い(暗い色)なのは怪我の影響でしょう。

痛いから動かさない。

動かさないから血流も悪くなる。

血流が悪いから余計に冷たくなる。

動かさず血流も悪いから色も悪くなるし硬くなる。

悪循環ですね。

硬くなるのは防御反応でもあります。

動かすと傷めた靭帯が伸びて痛いから固めてしまおう!

そんなふうな反応です。

怪我をした当初はそれも仕方ない面がありますが、今回はちょっといきすぎ。

基本的に捻挫をした時に必要以上に動かさないようにすると回復のスピードが遅れますし、回復の質も悪くなります。

無茶に動かすのは論外ですが、正しい動きを出せるようにしつつ靭帯の負担にならないように関節の動きを制御するようにしておきます。

安静もやりすぎはダメなんです。

さて、今回は、足首周辺には鍼、足の甲の1箇所だけカッピング、足首周辺に3箇所お灸、足趾にマッサージを行いました。

結果、走ってもほぼ痛み無し。

あとは自然に良くなるでしょうってことで、セルフケアだけアドバイスして施術終了としました。

痛みが無くなっても硬さは残ってますから、その部分へのセルフケアも大切です。

今回は、2年も経っているため靭帯そのものは治っています。

整形外科で靭帯はしっかりしていると言われています。

だからこそ1回でほとんど痛みが無くなったわけです。

セルフケアはちゃんとやってね、ってことでお見送りでした。

高く高く

年明けからお隣さんの工事が始まりました。

もとあったアパートを取り壊しマンションになるようです。

全国的な傾向だと思いますが、当院がある地域でもここ数年で随分と大きなマンションが建ちました。

川崎駅周辺の再開発も進み、マンションも増え、当院がある川崎駅西口方面もすっかり変わりました。

川崎駅直結でミューザ川崎とラゾーナ川崎が出来たのは大きな出来事でしたが、今年はホテルメトロポリタン川崎も完成します。

また一段と変わりそうです。

ちなみに、お隣さんは10階建て。

ということは、当院は3階建てのビルと10階建てのマンションの間に挟まれる感じになります。

想像するとなんかおかしい。

建物は低いですが志は高く、頑張ります。

さて、今日は高さの話。

ご来院される方の背が高くなることがあります。

いちいち測ったりはしませんが、明らかに高くなると見た目で分かります。

これは成長したってことではなく、あくまで姿勢の影響です。

施術直後はもちろん高くなるのですが、それは数日です。

施術中に横になるだけでも筋肉は緩みますから一時的に背が高くなるのは施術の影響とは言い切れません。

午前中に身長を測ると高く出ると言うのと同じです。

何回か施術を繰り返すうちに姿勢が定着してくると、背丈も以前より高い状態で安定してきます。

姿勢が変わって来た頃には表情も随分と変わります。

身長を伸ばすことが施術の目的ではありませんが、表情が変わってくるのは私も嬉しく思う瞬間です。